〈スポンサーリンク〉

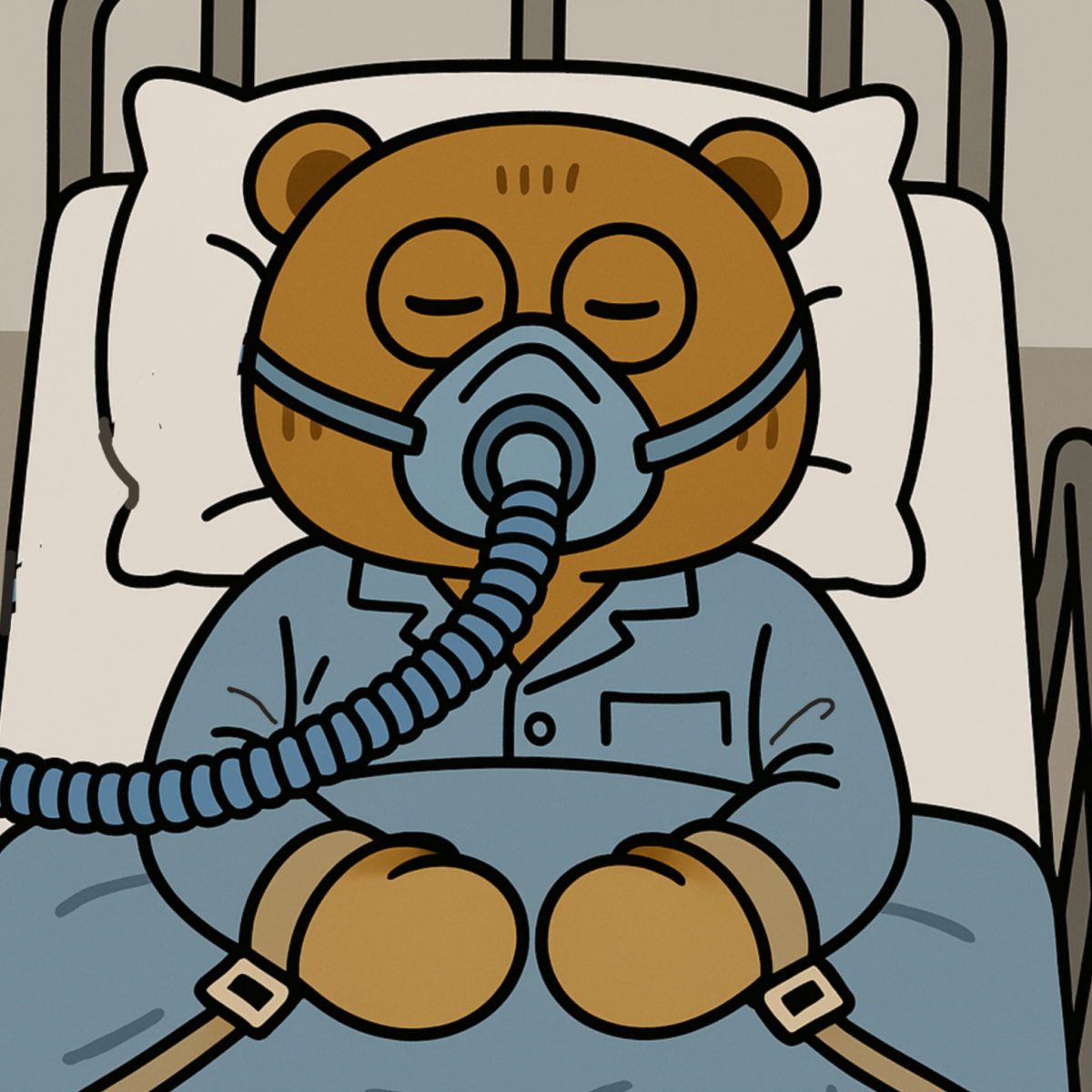

人工呼吸器装着下の身体拘束 ― “必要”と“尊厳”のあいだで揺れる現場

人工呼吸器を装着している患者さんのリハビリを担当していると、避けて通れない問題があります。

それは「身体拘束」問題です。

人工呼吸器のチューブを自分で抜いてしまう危険がある場合、医療者は命を守るために手を拘束せざるを得ないことがあります。

けれど、その状態が長期に続いたときに、ふと考えるのです。

「このまま、24時間拘束されて生きていくなんて、どんな気持ちだろう」と。

術後一時的なせん妄の場合なら仕方ありませんが、永続的にしなくてならない場合の患者さんの苦痛は計り知れません。

■ 拘束は「必要悪」か

身体拘束は患者の生命を守るために行われる「必要悪」とされます。

確かに、人工呼吸器を抜いてしまえば生命の危険があります。

しかし「安全確保」の名のもとに、拘束が漫然と続いてしまうことも少なくありません。

厚生労働省の指針では、身体拘束は「やむを得ない場合のみ、一時的に」行うと定められています。

つまり、「必要だから仕方ない」ではなく、「どうすれば減らせるか」を考え続けることが、私たち医療者に求められているのです。

■ 拘束を減らすための工夫

では身体拘束を減らすためにどうすれば良いのでしょうか。

リハビリスタッフができることは、意外に多くあります。

① 不穏やせん妄の原因を探る

せん妄や不穏には、原因があります。

感染、低酸素、薬の影響、睡眠障害、昼夜逆転など。

医師や看護師と連携して原因を探ることは、拘束を減らす第一歩です。

② 環境を整える

- 家族やスタッフの声かけで安心感を与える

- 照明・時計・音楽などで昼夜のリズムを保つ

- 安心できる写真やぬいぐるみを置く

これらは小さなことのようでいて、不穏を軽減する大切な工夫です。

③ 拘束の「程度」を見直す

- 両手拘束 → 片手拘束へ

- 手首固定 → ミトン型手袋へ

- 日中のみ、夜間のみなど、時間を限定する

また、リハビリや体位変換のタイミングで一時的に拘束を解除できることもあります。

その間に「安全に安静を保てる姿勢」や「落ち着きやすい体位」を探るのは、理学療法士の得意分野です。

■ チームで考える「尊厳を守るケア」

拘束の是非は、看護師だけでなく、多職種で検討すべきテーマです。

理学療法士は「安静を保ちつつ安心できる姿勢」や「不安を軽減する身体的アプローチ」を提案できます。

作業療法士なら「手を使う活動」や「環境調整」、言語聴覚士なら「意思伝達手段の工夫」など、それぞれの専門性で関われます。

■ そして、私たちの中の問い

拘束を「やめるか・続けるか」だけではなく、

「どうすれば少しでも人間らしく過ごせるか」を問い続けること。

認知が低下し、言葉を発せない患者さんに代わって、私たちがその尊厳を代弁すること。

それこそが、リハビリ職としての真の倫理的実践ではないでしょうか。

■ おわりに

身体拘束の問題に明確な答えはありません。

しかし、「仕方がない」で終わらせない姿勢こそが、医療者としての良心を支えます。

今日、拘束されているあの患者さんの手を見ながら、

「もう少しだけ、自由にしてあげられないだろうか」と考える。

その小さな問いが、現場を変える第一歩になるのだと思います。

そんなことを考えながら、今も悶々と仕事をしています。

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。

〈スポンサーリンク〉