〈スポンサーリンク〉

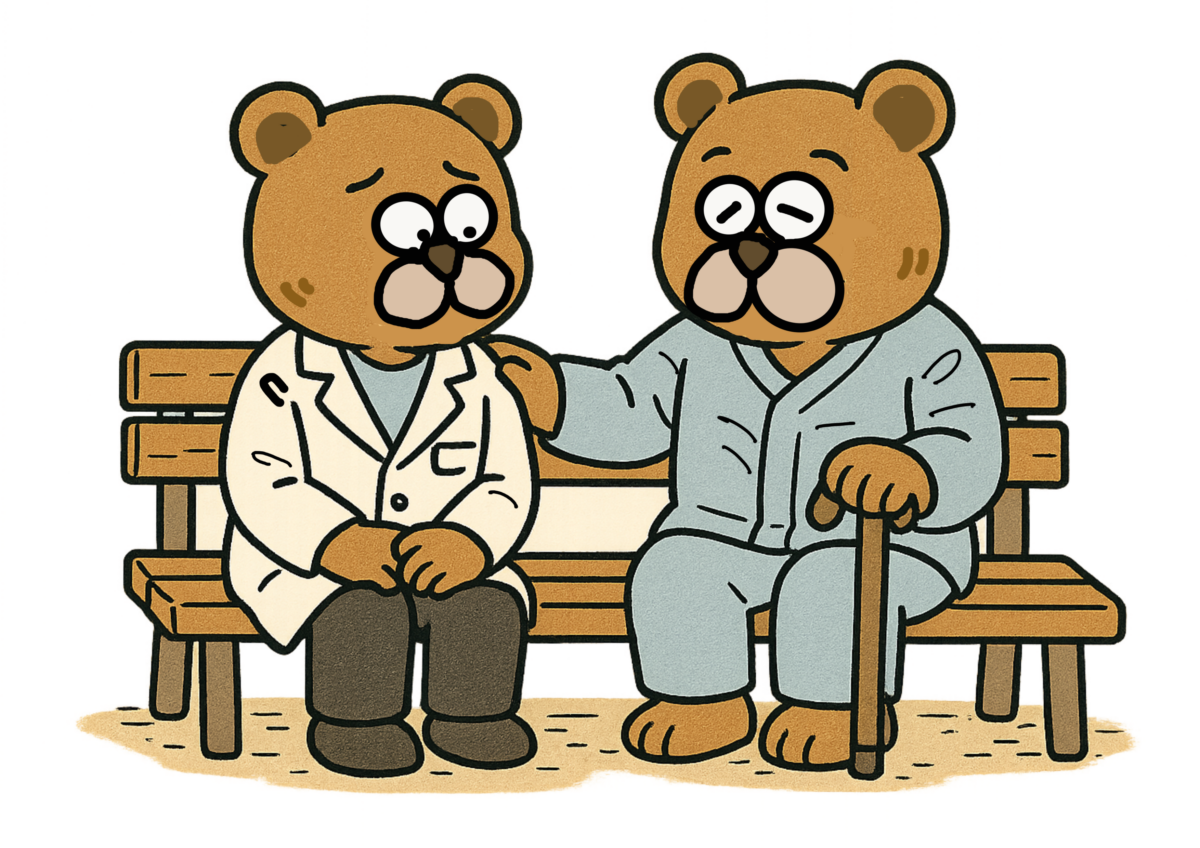

支える側と支えられる側 ― その境界のあいまいさ

病院で理学療法士として働いていると、僕らは「患者さんを支援する立場」として見られることがほとんどです。

歩行訓練や日常生活のサポートを通じて、一方的に支援をしているように思えるかもしれません。

けれど実際には「支える側」と「支えられる側」の境界は、そんなに明確ではないと感じています。

患者さんに相談するスタッフたち

現場では、職員が自分の家庭のことを患者さんに相談する姿を見かけることがあります。

育児の悩みや介護の問題、中には恋愛について話す人もいます。

一見すると「職業的にどうなのか」と思うかもしれません。僕もそう感じるときもあります。

しかしよく考えてみると、患者さんの多くは僕らよりも長く生きてきた人生の先輩です。

その分、知恵や経験を持っていて、こちらが学ばされることも多いのです。

立場の逆転が生む不思議さ

こうしたやりとりでは、一見「支えている側」と「支えられている側」が逆転します。

普段は僕らがリハビリを通して患者さんを支えているのに、今度は患者さんが僕らを支えてくれている。

なんだか不思議な現象ですが、それは人間関係の自然な姿なのかもしれません。

病院は「相互支援の場」

もちろん、医療者としてのプロフェッショナリズムは欠かせません。

過度に個人的な負担を患者さんに背負わせてはいけませんし、線引きは必要です。

それでも、患者さんから受け取る言葉や態度が、僕らにとって支えになる瞬間があるのも事実です。

病院は単に「支援を提供する場」ではなく、「お互いに支え合う場」でもある。

そう考えると、支える側・支えられる側という関係は決して固定的なものではなく、互いに揺れ動きながら成り立っているのだと感じます。

「支える」と「支えられる」の間にあるグラデーション。

そこに、人間らしいあたたかさが宿っているのではないでしょうか。

〈スポンサーリンク〉