〈スポンサーリンク〉

視覚障害者のリハビリで大切にしたい配慮とは

理学療法士として働いていると、視覚障害のある方(特に全盲の方)を担当することがあります。

そんなときに気になるのが、医師や看護師が名前を名乗らず、いきなり話しかけてしまう場面です。

視覚で相手を確認できない方にとって、それはとても不安を与える行為です。

私自身は、介入のたびに必ず名乗ること、そしてフィードバックを言語で伝えることを心がけています。

では、視覚障害者リハビリを行う上で、どんな点に気をつければよいのでしょうか。

1. まずは「名乗る」「声をかける」

最初の一声で安心感が大きく変わります。

「こんにちは、理学療法士の〇〇です」と必ず自己紹介をしてから介入を始めましょう。

長く入院していると、名乗らなくても声で誰がわかると思いますし、毎回名乗るも恥ずかしい気持ちにもなりますが、このことは非常に大切です。

触れる前にも一々「今から右肩に手を置きますね」と伝えることで、驚きや恐怖を与えずに済みます。

突然の接触や無言の介入は不安を招くため避けましょう。

2. 環境の説明と安全確保

視覚で確認できないからこそ、周囲の状況をことばで伝えることが必要です。

歩行練習なら「ベッドの右側に手すりがあります」「前に三段の階段があります」など、動作前にイメージを持てるように説明します。

また、床に物が落ちていないかなど、導線のチェックは欠かせません。

座位や立位練習なら「椅子の背もたれに両手を触れてから腰を下ろしましょう」と手順を明確にします。

訓練中に周囲の環境が変わったとき(ベッド移動、機器の設置など)はその都度説明します。

3. 言葉での具体的なフィードバック

「よくできました」だけでは伝わりません。

姿勢の説明であれば「背中がしっかり伸びています」「足幅が肩くらいに広がっています」など、姿勢や動作を具体的に言語化して伝えることが重要です。

動作の大きさも具体的に説明します。「あと半歩前に踏み出せます」「肩をさらに後ろへ引くと胸が開きます」のようにイメージしやすい表現を心がけましょう。

また方向のイメーもわかりやすく「12時の方向へ足を出してください」など時計を使った説明も有効です。

改善点も「あと半歩大きく出すと安定します」といった形で、イメージしやすい表現を心がけましょう。

4. 動作学習を支える工夫

動作を大雑把に伝えることは難しいものです。動きを細かく分けて、段階ごとに説明しながら練習する。

また触覚を利用して体に触れてガイドします。

必要に応じて関節や体幹を軽く誘導し、言葉と触覚を合わせます。

また反復練習が効果があります。見えない分、繰り返すことで身体に動きを覚えてもらうことが重要です。

5. 安全を守るための誘導方法

移動時は患者さんの腕を引っ張るのではなく、PTの肘や肩に軽く手を添えてもらい並んで歩く。

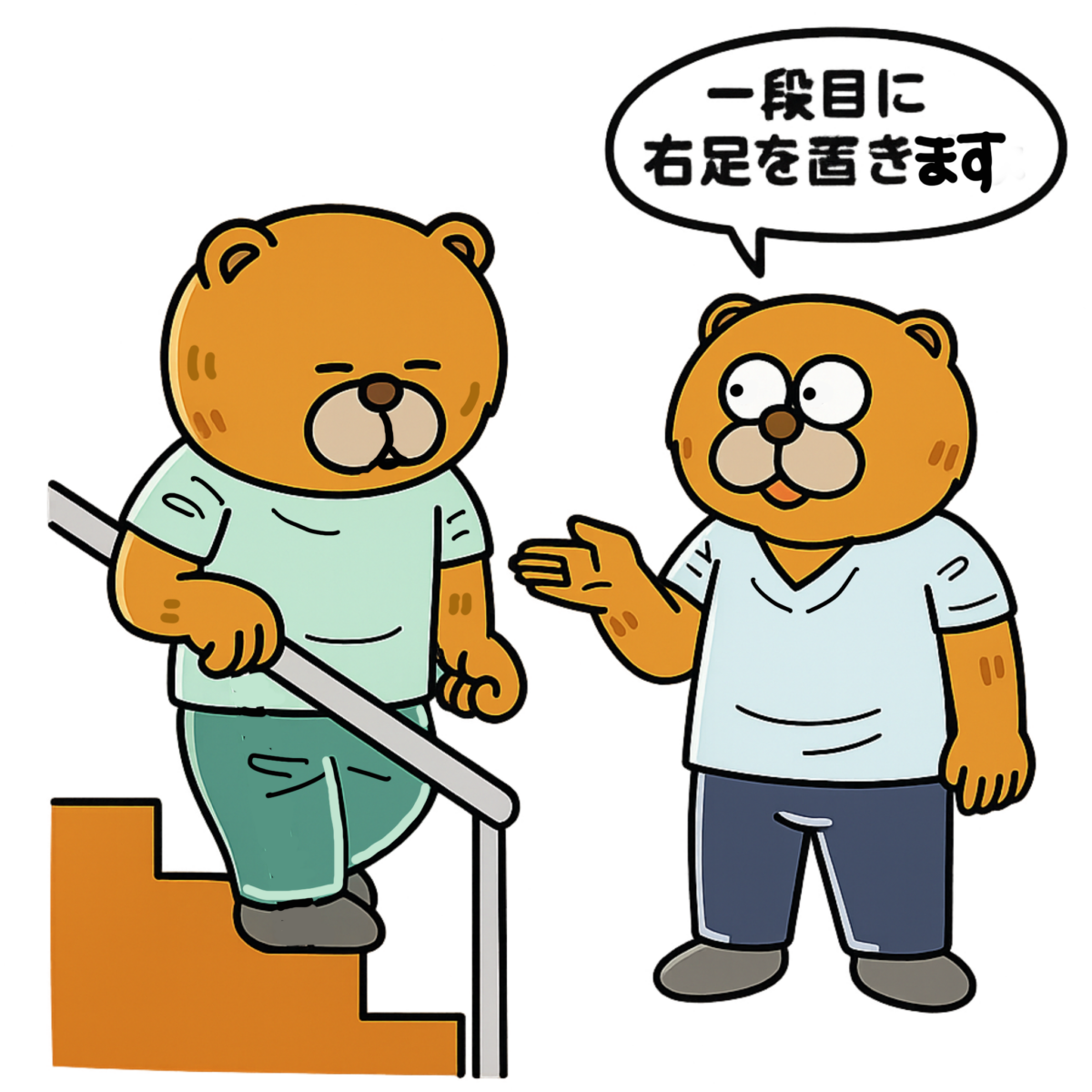

例えば階段や段差の練習では「一段目に右足を置きます」とステップごとに指示します。

段差が終わったら「段差は終わりました」と必ず伝えましょう。

6. 自立を引き出す姿勢

つい手を出したくなる場面でも、できることは本人に任せる姿勢が大切です。

多少時間がかかっても待つことで、「自分でできた」という経験が自信につながります。

「自分でできた」という実感を積み重ねることが、次の行動意欲につながります。

7. 心理的な安心感を育てる

「見えないから難しいだろう」といった先入観は禁物です。できた点を丁寧に言葉で伝え、成功体験を積み重ねてもらうことがリハビリのモチベーションになります。

8. チームでの共通理解

理学療法士だけでなく、医師や看護師、OT・STも含めて「名乗る」「説明する」ことを共通ルールにできると、患者さんはより安心できます。

おわりに

視覚障害者のリハビリでは、**「声による情報提供」+「触覚での補助」+「成功体験の積み重ね」**が大きなポイントになります。

日常では当たり前のことが、視覚を失うと大きなハードルになります。しかし、私たち理学療法士が適切に言葉を添えることで、そのハードルはぐっと低くなります。

ちょっとした配慮で、患者さんの不安は大きく和らぎ、リハビリの成果も高まります。

追加

最後に、最近担当した例で特に気をつけないといけないと思ったことを書いておきますね。

それは、自宅復帰が目標ならば、早期から自宅環境を想定して訓練をすることが重要だということです。

具体的な話ですが、その方は自宅ではベッドの右側から乗り降りをしていたのですが、病院ではベッドの配置の関係で左側からの乗り降りになっていました。

その環境でしばらく練習をしていて、退院が近づいてきて、いざ自宅と同じように練習をやってみると、手順を間違えることが頻発しました。

意外というか、当たり前のことなのですが。

やはり視覚障害者は視覚の確認ができない分、同じ感じ環境で動作を繰り返し行って慣れていく必要があるのです。

これは心から反省した事例です。

〈スポンサーリンク〉