〈スポンサーリンク〉

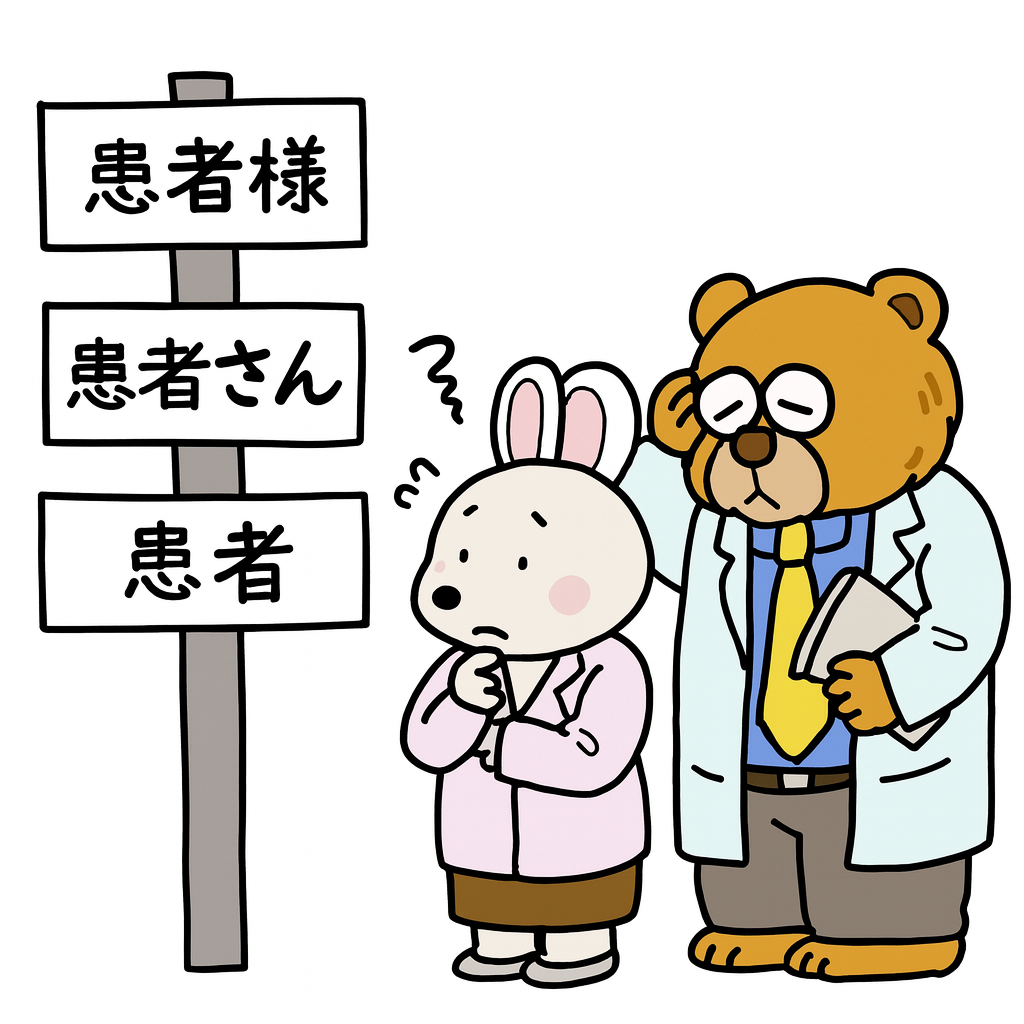

患者を「様」と呼ぶことの違和感 ― 本当に大切なのは何か?

医療現場で働いていると、ときどき耳にする「患者様」という呼び方。

一時期は病院の中でも当たり前のように使われていましたが、最近では少し減ってきた印象があります。

とはいえ、いまだに使う人もいて、特に管理職世代の方が好んで用いる傾向があります。

私自身、この「患者様」という呼び方にはどこか違和感を覚えます。

なぜなのでしょうか?

「患者様」文化のはじまり

1990年代以降、「病院もサービス業」という考え方が広まりました。

接客業にならって、患者を「お客様」と同じように扱おうという発想から「患者様」という言葉が広がったといわれます。

当時は“患者を大切にする姿勢”を言葉で示す意義があったのかもしれません。

けれども時間が経つにつれ、形だけが残り、言葉と行動がかみ合わない場面が目立つようになりました。

違和感の正体

実際に感じるモヤモヤは、主に次のような点から来ていると思います。

- 形式と実態のずれ

「様」と呼んでいても、患者を尊重する態度が伴っていないケースがある。 - 医療の特性にそぐわない

医療は“サービス提供者”と“お客様”という関係ではなく、専門職と患者が協働する関係。過剰に上下をつける表現は不自然。 - 世代的な背景

サービス業化の流れが強かった時代に管理職だった方々は、いまでも「患者様」を好んで使うことがある。

では、どんな呼び方がいいのか?

呼び方の正解はひとつではありませんが、私は次のスタイルが自然だと感じています。

- 日常的には「名前+さん」

個人として尊重でき、患者も受け入れやすい。 - 一般的な場面では「患者さん」

書類やカンファレンスで使っても違和感がない。 - 対外的な広報などでは「患者様」もあり得る

ただしこれは形式的な場面に限られ、現場で無理に使う必要はない。

大切なのは呼び方ではなく関わり方

結局のところ、「様」をつけるかどうかが問題ではありません。

患者にどう向き合うか、どんな態度で接するかが本質です。

「様」と呼んでもぞんざいな扱いでは意味がありませんし、逆に「さん」であっても、しっかり耳を傾け、敬意をもって接していれば、十分に信頼関係は築けるはずです。

まとめ

患者をどう呼ぶかは、医療現場の文化や世代の影響もあって一概には決められません。

ですが、もっとも自然で誠実なのは 「名前+さん」 だと私は思います。

言葉にこだわるよりも、行動や態度の中に敬意を込める。

それこそが、患者との関係をより良くする第一歩ではないでしょうか。

ありがとうございました。

〈スポンサーリンク〉