〈スポンサーリンク〉

患者さんとの距離感を間違えないための考え方

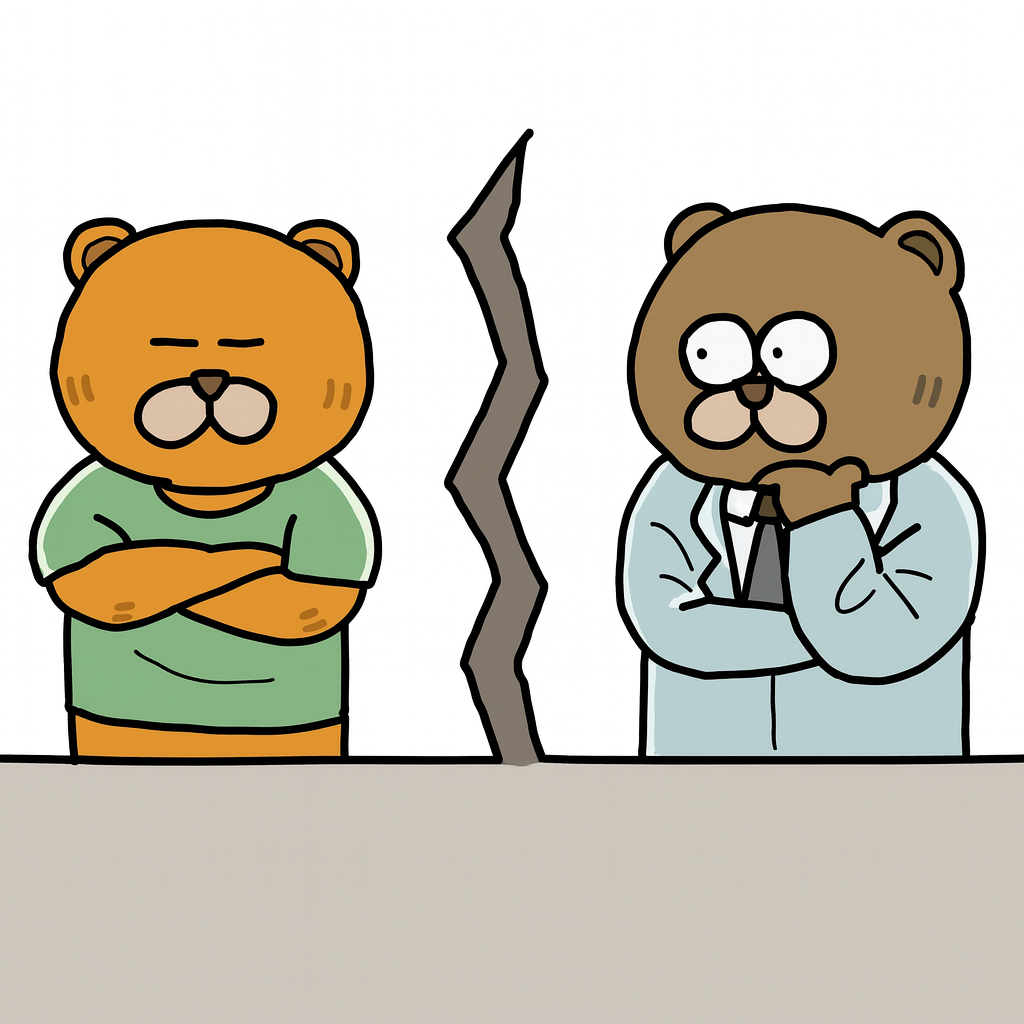

医療やリハビリの現場で、患者さんとの距離感はとても大事です。近すぎても、遠すぎても、信頼関係は崩れます。

距離感を間違えると、訓練のモチベーション低下やコミュニケーションのすれ違いにもつながります。

ここでは、日々の関わりで意識しておきたいポイントを整理します。

1. 「親しさ」と「馴れ馴れしさ」の境界

患者さんと信頼関係を築くには親しみやすさが必要ですが、馴れ馴れしくなるのは別の話です。

例えば、名前はしっかり呼ぶけれど、呼び捨てやあだ名は避ける。雑談も相手が乗ってきたら深め、反応が薄ければすっと引く。

相手のパーソナルスペースに入りすぎないことが大切です。

2. 専門職としての立ち位置を守る

私たちは「友達」ではなく、「専門職」として関わっています。

世話を焼きすぎると依存を生み、距離を置きすぎると冷たい印象になります。

「患者さんが自分でできることは見守る」「困っていることには即対応する」このバランスを常に意識したいところです。

3. 自分の心の距離を点検する

関わる中で、自分の感情が距離感を揺らすこともあります。「この人のために…」という気持ちが強くなりすぎて、必要以上に介入していないか

反対に、苦手意識から必要な場面でも避けていないか

こうした心の揺れは、業務後や一日の終わりに一度振り返るだけでも気づきやすくなります。

4. 状況によって距離も変える

距離感は一度決めたら固定ではなく、患者さんの状態に応じて変えるべきものです。

入院直後や急性期は、不安を和らげるために近い距離で関わる

その後、自立が進んできたら、あえて一歩引いて見守る

また、家族や他職種との関係も含めて距離を調整する

変化を敏感にキャッチできると、関係性がスムーズに続きます。

5. 距離感を誤ったときのリスク

• 馴れ馴れしすぎて信頼を失う

• 距離を置きすぎて相談されなくなる

• 個人的な感情が業務判断に影響する

これらはすぐには表面化しなくても、後で大きな影響となって返ってくることがあります。

6. 距離感を保つための習慣

• 関わりの直後に「今日はどうだったか」を簡単に振り返る

• 同僚や先輩に、自分の接し方を客観的に見てもらう

• 感情的になったときは、判断や行動を一晩置く

小さな習慣でも続けると、無理なく適切な距離が保てます。

実際の事例

最後に私のことではありませんが、患者さんとの距離が近すぎて問題になった例を書いておきます。

この例はあまり適切ではないかもしれませんが、患者さんの距離を保つ上で考えさせられたので、紹介しておきますね。

あるALSの患者さん。その方は病気の進行ともに自分でできることが少なくなり、日常生活動作は全介助になりました。1時間に数回〜数十回とナースコールでスタッフを呼ぶことになりました。

それは仕方がないことですが、困ったことはある特定のスタッフにしか介助を頼まなくなってしまったことです。

例えば吸引にしても、あるスタッフが訪問しても、「〇〇さんを呼んで」と1人の特定のスタッフに過剰な依存をするようになったのです。

確かにそのスタッフはいつも笑顔で優しく時間をかけて丁寧に対応していました。

患者さんの望む方法で時間をかけてケアをすることは大切ですが、これでは全体の仕事が回らなくなります。

これは依存状態に近く、退院または転院後の生活を考えるとリスクです。

結局病棟で話し合いをして、ケアの方法を統一し、その患者さん1人に時間をかけ過ぎないようになりました。

依存されていたスタッフは意識的に距離を一歩引き、あえて他のスタッフと関わる機会を増やしました。

最初は不満を訴え、『師長を呼んでくれ!』と苦情をいうこともありましたが、次第に他のスタッフとの関わりも増えました。長〜い、長〜い時間がかかりましたが。

この経験から、「距離は近づけるより、戻す方が難しい」という感想を持ちました。

最初から適切な距離を意識することの大切さを、今も忘れないようにしています。

まとめ

距離感は「縮める努力」よりも、「縮まりすぎを元に戻す努力」のほうがはるかに難しいものです。

だからこそ、最初から“近すぎない”関係を意識しておくことが、長く信頼を保つコツです。

〈スポンサーリンク〉